中學(xué)地理課程中的環(huán)境教育價值及目標(biāo)研究

陸靜1 王必亞2

摘要:環(huán)境教育關(guān)系到未來公民的素質(zhì)和保護(hù)環(huán)境的意識,在基礎(chǔ)教育階段強(qiáng)調(diào)環(huán)境教育要滲透于各個學(xué)科教學(xué)之中。中學(xué)地理課程以人—地關(guān)系為主線,強(qiáng)調(diào)人與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,在很大程度上與環(huán)境教育有統(tǒng)一性。因而以地理課程為載體,挖掘其環(huán)境教育的價值并明確地理課程環(huán)境教育的目標(biāo),可以更好地實現(xiàn)其教育價值,并使得地理課程的環(huán)境教育更具有地域空間性和綜合性。

關(guān)鍵詞:地理課程;環(huán)境教育;價值;目標(biāo)

Abstract:The environmental education concerns the future citizen's quality and consciousness of protecting the environment. The environmental education should be stressed in each discipline teaching at basic education stage.Middle school geography takes human—earth relation as a thread and emphasizes the harmonious development between human and the environment, to a great extent it has a unity with environmental education. Therefore regarding geographical curriculum as carriers, excavating the values of environmental education and goal of environmental education of geography can better realize its education values and make environmental education of geography enjoy more region space and integration.

Key words: geography; environmental education; value; goal

一、地理課程的環(huán)境教育價值

地理學(xué)科是中學(xué)階段國家課程中的重要組成部分,初、高中階段均設(shè)置了地理課程。從研究對象上看,地理學(xué)科以人類賴以生存的自然環(huán)境,即地球表面圈層為主要對象;從學(xué)科體系的架構(gòu)上看,地理學(xué)科是以人—地關(guān)系為主線,剖析人類活動與其周圍環(huán)境相互作用的關(guān)系;從學(xué)科內(nèi)容的屬性上看,地理學(xué)科處于自然科學(xué)和人文科學(xué)的結(jié)合部。因而,以科學(xué)發(fā)展觀、可持續(xù)發(fā)展為指導(dǎo)思想的環(huán)境教育與地理學(xué)科緊密聯(lián)系,中學(xué)地理學(xué)科是實施環(huán)境教育的一個主要載體,也是時代賦予中學(xué)地理教育的使命。

地理課程內(nèi)容大致分為自然地理、人文地理和區(qū)域地理三大塊,新課程標(biāo)準(zhǔn)將這三塊內(nèi)容有機(jī)地融合在一起,自然地理以人類為中心把自然環(huán)境作為人類生存與發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)來研究;人文地理從人類與自然環(huán)境相互關(guān)系出發(fā)研究人類的生產(chǎn)和生活活動;區(qū)域地理側(cè)重于人地關(guān)系的空間分布。在研究的方法、手段上,以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為支撐,引進(jìn)了現(xiàn)代信息技術(shù)。地理課程的環(huán)境教育價值主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

(一)以空間為載體,具體體現(xiàn)了環(huán)境問題的發(fā)生地域

地理學(xué)科所研究的空間是一個無邊際的、閉合的球形,為地面上所有共同存在的一切物質(zhì)和非物質(zhì)的事物所占有著的空間,它包括空間位置、屬性及時間三個方面的信息。構(gòu)建地理空間概念應(yīng)該是中學(xué)地理教學(xué)的重要任務(wù),而環(huán)境問題及其發(fā)生與空間是緊密相關(guān)的。目前,人類對資源的不合理開采和利用,既產(chǎn)生了全球性的環(huán)境問題,如巴西、非洲熱帶雨林的過度砍伐,直接影響到全人類的生存環(huán)境;也產(chǎn)生了局部地區(qū)地域性的環(huán)境問題,如我國黃土高原的植被破壞導(dǎo)致其嚴(yán)重的水土流失和生態(tài)環(huán)境的惡化問題。從這個角度上看,環(huán)境教育和地理教育具有共同性,地理學(xué)科的空間概念構(gòu)建為進(jìn)行環(huán)境教育提供了一個空間平臺。在地理空間里發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題的嚴(yán)重性、危害性并進(jìn)行個案分析,是最直觀、最真實、最有說服力的。

(二)以人地關(guān)系為切入點(diǎn),具體體現(xiàn)了環(huán)境問題的發(fā)生原因

自從有了人類,就有了人類和環(huán)境的關(guān)系。環(huán)境問題產(chǎn)生的主要原因是人類對自然資源不合理的利用、開發(fā),導(dǎo)致資源的短缺和枯竭,使得生態(tài)系統(tǒng)遭到破壞,生態(tài)環(huán)境惡化。而對資源無節(jié)制的開采和使用,與世界人口的過度增長密切相關(guān)。因而環(huán)境問題本身也是一個人地關(guān)系不協(xié)調(diào)的問題。中學(xué)地理課程的內(nèi)容以人—地關(guān)系為主線,系統(tǒng)地使學(xué)生了解、掌握人類賴以生存的自然環(huán)境及其組成要素的空間分布特點(diǎn),以及自然地理環(huán)境和人類生產(chǎn)、生活之間的相互聯(lián)系、相互作用、相互影響。強(qiáng)調(diào)人類應(yīng)合理地開發(fā)、利用自然資源,保護(hù)自然環(huán)境,協(xié)調(diào)人—地關(guān)系,走可持續(xù)發(fā)展之路。在人—地關(guān)系的分析中,發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題的產(chǎn)生原因,有利于找到環(huán)境教育的最佳切入點(diǎn)。

(三)以人類生存的自然條件為基礎(chǔ),具體說明保護(hù)環(huán)境的重要性

地球是人類共同和唯一的家園,是宇宙中光彩奪目的生命綠洲。在具備適宜于人類生存的自然環(huán)境里,組成自然地理環(huán)境的各種要素──地貌、氣候、水、土壤、植物、動物等及它們所在的圈層之間是相互密切關(guān)聯(lián)的,一種自然要素的破壞,往往會導(dǎo)致其他環(huán)境組成要素的改變,從而殃及整個自然環(huán)境的變化。如果人類失去自身生存的自然環(huán)境條件,人類就無法生存,更談不上發(fā)展。因而人類在自身的發(fā)展過程中,應(yīng)該重視對生存環(huán)境的保護(hù)。地理學(xué)科通過對自然地理環(huán)境的研究,使學(xué)生具備必要的自然地理環(huán)境及其組成要素特點(diǎn)、分布規(guī)律等方面的知識,具備在具體案例分析、判斷中認(rèn)識到保護(hù)自然地理環(huán)境的重要性,并懂得如何保護(hù),這將是實施環(huán)境教育十分重要的途徑。

(四)以人類的生產(chǎn)和生活活動為背景,具體說明人類對環(huán)境的影響

中學(xué)人文地理部分的內(nèi)容主要由人類的生產(chǎn)活動與地理環(huán)境的關(guān)系、人類的生活與地理環(huán)境的關(guān)系、人類的發(fā)展與地理環(huán)境的關(guān)系構(gòu)成。以人類的生產(chǎn)和生活為背景,如不同類型企業(yè)的布局對環(huán)境的影響、不同的生活方式對環(huán)境的影響等,這樣就可以從正、反兩個方面闡述人類對環(huán)境的影響,并給予評價。

二、地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)的構(gòu)建原則

(一)整體性原則

1977年1月,聯(lián)合國在芬蘭首都赫爾辛基召開區(qū)域環(huán)境教育會議,大會獲得下列結(jié)論:環(huán)境教育應(yīng)著重在特殊問題,具有學(xué)科整體性質(zhì),其目的在于加強(qiáng)價值意識,貢獻(xiàn)于人類的共同福祉及關(guān)切人類的生存。所以就環(huán)境教育本身而言,不是零散的、附加的,而是有其自身的特點(diǎn)、規(guī)律、方法和要求。環(huán)境教育應(yīng)該是以環(huán)境問題為出發(fā)點(diǎn),研究環(huán)境問題產(chǎn)生的危害和原因,強(qiáng)調(diào)對環(huán)境的保護(hù)。環(huán)境教育包含的內(nèi)容應(yīng)為:環(huán)境意識、環(huán)境知識、環(huán)保措施、人類的可持續(xù)發(fā)展等。因此,中學(xué)各學(xué)科課程中的環(huán)境教育內(nèi)容、思想方法應(yīng)具有整體性、統(tǒng)一性,在形式上、實施方法上可以豐富多彩,但核心內(nèi)涵應(yīng)具有一致性。中學(xué)地理課程中的環(huán)境教育應(yīng)是環(huán)境教育中的有機(jī)組成部分,主要從空間的角度認(rèn)識環(huán)境,從人與環(huán)境的相互關(guān)系去理解保護(hù)環(huán)境的重要性。在教學(xué)方式上,采用滲透式,把環(huán)境教育的內(nèi)容與思想滲透到地理課程中去,使地理課程中的環(huán)境教育有機(jī)地成為整個環(huán)境教育的一個組成部分,實現(xiàn)環(huán)境教育體系中地理教育承擔(dān)的功能。

(二)發(fā)展性原則

發(fā)展性原則要求地理課程中環(huán)境教育要用發(fā)展的觀點(diǎn)認(rèn)識環(huán)境問題,強(qiáng)調(diào)對自然環(huán)境的保護(hù)并不意味著停止人類社會的發(fā)展和進(jìn)步。今年的4月22日是第35個“世界地球日”,中國為此確立的主題是:善待地球──科學(xué)發(fā)展。發(fā)展是絕對的,發(fā)展是硬道理,因而,人類的生產(chǎn)和生活活動不會因環(huán)境問題而停滯。但人類的發(fā)展不是盲目的發(fā)展,而應(yīng)該是可持續(xù)的發(fā)展。實現(xiàn)人類的可持續(xù)發(fā)展,必須具備科學(xué)的發(fā)展觀,讓人類的生產(chǎn)和生活活動,特別是經(jīng)濟(jì)活動,與自然生態(tài)的持續(xù)發(fā)展、社會的持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)。特別值得一提的是,科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,是人類文明發(fā)展的巨大杠桿。對于開發(fā)利用自然環(huán)境而言,科學(xué)技術(shù)是一把雙刃劍,如果人類為追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展而違背自然規(guī)律,急于求成,科學(xué)技術(shù)就有可能成為破壞環(huán)境的“殺手”;反之,科學(xué)技術(shù)則能夠讓人類更好地改造和保護(hù)自然環(huán)境,造福于人類。生態(tài)環(huán)境問題在人類社會經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展過程中產(chǎn)生并加劇,同時,也將隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展而逐步得到解決。[1]

(三)地域性原則

環(huán)境問題具有明顯的地域性特點(diǎn),不同的地域所面臨的環(huán)境問題是不一樣的,就全球各國而言,發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家面臨的環(huán)境問題不同,治理環(huán)境污染的能力、環(huán)境保護(hù)的意識也不相同;就全球不同自然地理區(qū)域而言,有的地域面臨森林資源被破壞的環(huán)境問題,有的區(qū)域面臨水資源匱乏的環(huán)境問題,有的區(qū)域則面臨著荒漠化而產(chǎn)生的環(huán)境問題,等等。環(huán)境問題的地域性,要求中學(xué)地理課程中的環(huán)境教育應(yīng)緊密結(jié)合學(xué)生自身所在國家或地域的特點(diǎn),引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識保護(hù)環(huán)境的重要性,并從家鄉(xiāng)所在的地域入手了解環(huán)境問題的產(chǎn)生,并提出保護(hù)和改善家鄉(xiāng)環(huán)境的方法和對策。地域性的原則使地理教育中的校本課程變得更加具有實踐性、生動性和多元性。

(四)可操作性原則

中學(xué)地理課程中實施環(huán)境教育應(yīng)充分體現(xiàn)以“人”為本的教育理念,促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展,根據(jù)學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,對不同年齡段的學(xué)生實施不同的環(huán)境教育,包括不同的環(huán)境教育內(nèi)容和不同的理念及價值觀;同時每個年齡段的環(huán)境教育內(nèi)容還應(yīng)注意與地理課程內(nèi)容有機(jī)結(jié)合和恰當(dāng)滲透。地理課程有其自身的目標(biāo)、要求、內(nèi)容等,地理課程中環(huán)境教研目標(biāo)的制定應(yīng)明確以地理課程目標(biāo)為指向、以地理課程內(nèi)容為載體、以地理研究方法和過程為通道,使環(huán)境教育與地理教育和諧融合,在完成地理課程任務(wù)的同時,實現(xiàn)環(huán)境教育的任務(wù),從而保證地理課程中環(huán)境教育的可行性和可操作性。

三、地理課程中的環(huán)境教育目標(biāo)

(一)地理課程環(huán)境目標(biāo)構(gòu)建的立足點(diǎn)

地理課程是學(xué)生認(rèn)識人類活動與地理環(huán)境的關(guān)系、樹立可持續(xù)發(fā)展觀念的一門課程,它從人類活動、地理環(huán)境兩個角度認(rèn)識地球表面各種自然要素、人文要素有機(jī)組成的復(fù)雜系統(tǒng),并致力于揭示人類活動與地理環(huán)境之間相互作用的空間運(yùn)動、空間分布和演變規(guī)律。所以地理課程教育的立足點(diǎn)是地球表面的人地關(guān)系。它與哲學(xué)抽象地思考人地關(guān)系和生物學(xué)具體研究生物與周圍環(huán)境關(guān)系不同,地理學(xué)的人地關(guān)系更強(qiáng)調(diào)地域性、綜合性。在地理學(xué)人地關(guān)系研究中,綜合起來始終存在兩條主線。一是以“地”為主線,主要是:(1)研究“地”的影響和作用;(2)研究資源開發(fā)利用程度。二是以“人”為主線,從人類認(rèn)識和實踐以及行為角度來研究人地關(guān)系。[2]而這兩條主線的目標(biāo)就是使學(xué)生樹立人地協(xié)調(diào)發(fā)展觀。而環(huán)境教育的根本目的是使人們知道保護(hù)環(huán)境的重要性,建立人與自然和諧共處的科學(xué)觀。因而環(huán)境教育和地理課程的立足點(diǎn)具有高度的一致性,都圍繞著人和地這兩者的關(guān)系而展開,人地關(guān)系協(xié)調(diào)發(fā)展的思想應(yīng)成為地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)構(gòu)建的立足點(diǎn)。根據(jù)這一立足點(diǎn),在制定地理課程環(huán)境教育目標(biāo)時,一定要有利于引導(dǎo)學(xué)生辯證地看待全球和各個地域人的發(fā)展和生存環(huán)境之間的關(guān)系,讓“和諧”“協(xié)調(diào)”“統(tǒng)一”等教育思想滲透其中,貫穿始終。

(二)地理課程環(huán)境教育目標(biāo)的特征

地理課程的環(huán)境教育目標(biāo)應(yīng)圍繞上述立足點(diǎn),并結(jié)合地理課程的目標(biāo),構(gòu)成自身的目標(biāo)體系,該體系應(yīng)具有群體性、關(guān)聯(lián)性、層次性、開放性、動態(tài)性和整體性。

1.群體性是指環(huán)境教育的目標(biāo)是由一組目標(biāo)共同構(gòu)成的整體,它要求每個子目標(biāo)具有不同的教育功能。

2.關(guān)聯(lián)性主要是指目標(biāo)體系中的各個子目標(biāo)應(yīng)相互依賴、互為依存、彼此之間具有不可分割的關(guān)系。另外,該目標(biāo)體系應(yīng)與地理課程目標(biāo)及環(huán)境教育目標(biāo)具有緊密的聯(lián)系。

3.層次性特征是指環(huán)境目標(biāo)由總目標(biāo)和子目標(biāo)構(gòu)成,它們之間構(gòu)成縱向結(jié)構(gòu)關(guān)系。總目標(biāo)分解成為數(shù)個子目標(biāo),而子目標(biāo)又由下一層次的子目標(biāo)構(gòu)成。地理課程中環(huán)境教育的總目標(biāo)是人地關(guān)系的協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.開放性特征是指在實現(xiàn)目標(biāo)體系中各個目標(biāo)的功能的過程中,各個目標(biāo)的實現(xiàn)與地理教育、環(huán)境教育及其他學(xué)科的環(huán)境教育產(chǎn)生密切的相互作用。地理課程環(huán)境教育目標(biāo)體系的開放性具有兩個層次:一是地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)內(nèi)部的開放行為;二是地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)作為一個整體與其他教育目標(biāo)的開放行為。

5.動態(tài)性特征是指地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)體系的狀態(tài)不是一成不變的,而是隨著地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)內(nèi)外部因素及時間因素產(chǎn)生種種變化。其動態(tài)性特征有兩層含義,一是指目標(biāo)體系中各個目標(biāo)的內(nèi)容隨著時間和認(rèn)識的變化而在不斷地調(diào)整;二是地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)整體狀況及整體作用也呈現(xiàn)出不斷的變化。從我國20世紀(jì)80年代以來地理教育目標(biāo)及其中環(huán)境教育的內(nèi)容不斷加強(qiáng)就充分說明這一特征。

6.整體性特征是指地理課程中環(huán)境教育目標(biāo)共同承擔(dān)著環(huán)境教育中地理學(xué)科承擔(dān)的環(huán)境教育任務(wù)。雖然各個子目標(biāo)有其自己的指向性和內(nèi)涵,但各個子目標(biāo)卻具有邏輯上的統(tǒng)一性,共同構(gòu)成地理課程中環(huán)境教育的功能,這種整體上的功能是其他學(xué)科無法替代的。

(三)地理課程環(huán)境教育的五大目標(biāo)

在環(huán)境教育滲透于地理課程教學(xué)過程中,環(huán)境教育目標(biāo)具有很強(qiáng)的地理學(xué)科的特色,發(fā)揮地理學(xué)的教育功能。在以協(xié)調(diào)人地關(guān)系總目標(biāo)基礎(chǔ)上,達(dá)成以下五大目標(biāo)。

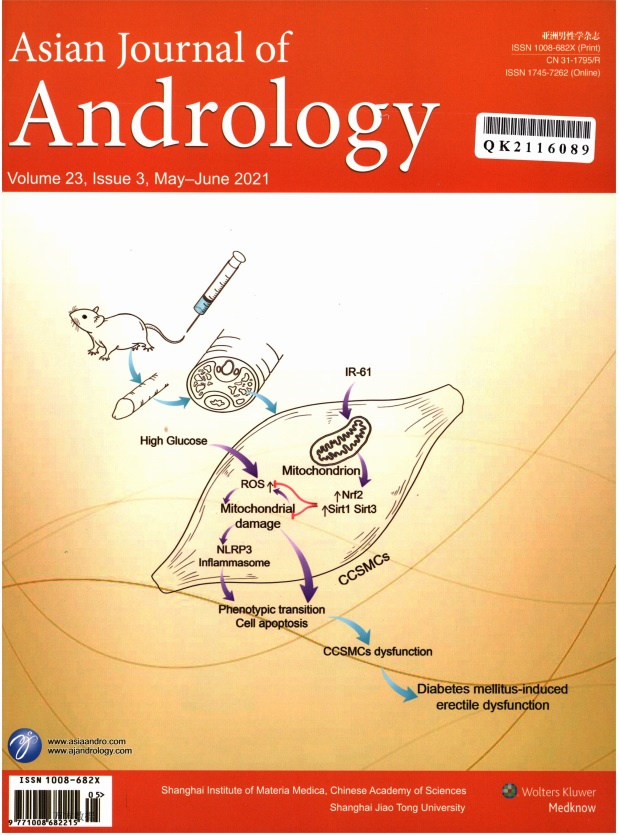

五大目標(biāo)與環(huán)境教育目標(biāo)及地理課程目標(biāo)的關(guān)系示意圖

1.形成人與地理環(huán)境協(xié)調(diào)的發(fā)展思想

人地關(guān)系協(xié)調(diào)是人類追求的理想目標(biāo),它包括兩個層面:一是人地系統(tǒng)各要素之間的相互作用協(xié)調(diào),二是地球表面各個空間(主要是各個國家和地區(qū))之間的協(xié)調(diào)。面對全球及各個地域所面臨的環(huán)境問題,首先要改變?nèi)祟惪梢噪S意奪取和使用自然資源的傳統(tǒng)自然觀,建立人與自然和諧共處的科學(xué)自然觀。當(dāng)人類在地球上出現(xiàn)時,地球上的自然資源是豐富多彩的。同時,地球基本上處于生態(tài)平衡狀態(tài)。從18世紀(jì)開始,人與其賴以生存的環(huán)境關(guān)系發(fā)生了重大變化,主要表現(xiàn)在:人口數(shù)量急速增多;生活水平全面提高;對地球資源利用迅速擴(kuò)大;全球環(huán)境問題越來越多。面對人與環(huán)境關(guān)系的變化,地理課程中的環(huán)境教育必須讓學(xué)生形成環(huán)境教育的基本觀點(diǎn):人是動物界的一員,其生存和健康依靠地球表層自然系統(tǒng);人類與其他生物共同存在于一個世界,與自然和睦共處對人類、對環(huán)境都有益;我們必須考慮全人類的利益,有效地使用資源;生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)力是有限的,無限地開發(fā)將給人類帶來貧困和毀滅;全球環(huán)境問題的出現(xiàn)是由于人類造成的,保護(hù)環(huán)境也是全球人類的共同任務(wù)。

2.認(rèn)知全球與家鄉(xiāng)地域的環(huán)境問題

環(huán)境問題既有全球性的,也有地域性的。全球性的環(huán)境問題與整個地球表層人地系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、組成及形成變化規(guī)律有關(guān)。中學(xué)地理教育所傳授的知識與技能中就包括地球和宇宙環(huán)境的基礎(chǔ)知識,要求學(xué)生了解并逐步掌握人類賴以生存的自然地理環(huán)境的主要特征,以及自然地理環(huán)境各要素之間的相互關(guān)系。[6,7]學(xué)生具備了一定的相關(guān)地理知識后,就能較好地判斷、闡釋全球環(huán)境問題產(chǎn)生的原因,真正懂得人類只有一個地球的深刻內(nèi)涵及深遠(yuǎn)意義。

具體的環(huán)境教育應(yīng)該從愛護(hù)自己家鄉(xiāng)的環(huán)境入手,每個學(xué)生對自己家鄉(xiāng)的環(huán)境都有一種親切感,這種親切感來自于家鄉(xiāng)是每個學(xué)生成長的搖籃。教師在地理教育過程中,結(jié)合鄉(xiāng)土環(huán)境的特點(diǎn),針對性地提出家鄉(xiāng)所面臨的環(huán)境問題,并讓學(xué)生自己親自去了解、觀察家鄉(xiāng)的環(huán)境問題以及所帶來的后果。學(xué)生通過家鄉(xiāng)環(huán)境的了解,會深刻認(rèn)識到愛護(hù)環(huán)境首先要愛護(hù)好自己的家鄉(xiāng)環(huán)境。在此基礎(chǔ)上延伸出去,保護(hù)他鄉(xiāng)的地理環(huán)境和全球的地理環(huán)境。

3.具備探究地域環(huán)境問題的能力

地球表面不同的地域,由于具有不同的自然條件和人文條件,因而具有不同的環(huán)境特征。地理課程教育內(nèi)容的一個重要組成部分,就是讓學(xué)生能夠說明地形、氣候等自然地理要素在地理環(huán)境形成中的作用,以及對人類活動的影響;并初步認(rèn)識人口、經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展的區(qū)域差異,以及發(fā)展變化的基本規(guī)律和趨勢。學(xué)生在地理課程的系統(tǒng)學(xué)習(xí)過程中,能夠具備不同地域的基本知識,并在此基礎(chǔ)上能夠逐步掌握分析不同地域環(huán)境特征、環(huán)境要素相互作用和影響的方法,從而形成對不同地域環(huán)境問題探究的知識、技能儲備和能力基礎(chǔ)。

4.形成正確的環(huán)境保護(hù)價值觀

愛護(hù)環(huán)境不應(yīng)該是一種抽象的教育,它必須與具體的環(huán)境教育內(nèi)容結(jié)合起來,才能使學(xué)生把愛護(hù)環(huán)境從具體的行動上升到一種意識,從而形成正確的價值觀。環(huán)境教育的價值觀包括:保護(hù)生物的多樣性;社會公正、批判性與參與性;容忍、理解和開放思維;與他人合作,為人類的可持續(xù)發(fā)展而努力的態(tài)度和價值取向,等等。通過地理課程的學(xué)習(xí),學(xué)生不僅能夠了解家鄉(xiāng)以及更廣大地域環(huán)境的特點(diǎn)、存在的環(huán)境問題,還能知道不同地域環(huán)境問題產(chǎn)生的原因和危害的本質(zhì),從而對自己的行為更有理性,做一個具有環(huán)境保護(hù)意識和能夠進(jìn)行正確價值判斷的合格公民。

5.參與保護(hù)環(huán)境的行動

作為基礎(chǔ)教育重要組成部分的中學(xué)地理課程,也要求學(xué)生會通過多種途徑、運(yùn)用多種手段收集地理環(huán)境信息,嘗試運(yùn)用所學(xué)的地理知識和技能對地理環(huán)境信息進(jìn)行調(diào)查、整理、分析、研究,并把地理環(huán)境信息運(yùn)用于地理學(xué)習(xí)過程,進(jìn)而理解地理事物分布和發(fā)展變化的基礎(chǔ)規(guī)律。[3,4]從課堂上、書本里學(xué)到的知識必須與生活實際有機(jī)結(jié)合,才能學(xué)以致用。因而引導(dǎo)學(xué)生選擇具體地域環(huán)境問題的案例,參與環(huán)境問題現(xiàn)狀的調(diào)研與原因分析、環(huán)境保護(hù)方案的制定及決策行動,是地理課程中環(huán)境教育的重要任務(wù)。

學(xué)生有了科學(xué)的分析思路和方法,獲得了對環(huán)境深刻的認(rèn)識,就會有意識地采取正確行動去保護(hù)環(huán)境,從而為人類的可持續(xù)發(fā)展提供最根本的保證。

參考文獻(xiàn):

[1]顧駿,王必亞.環(huán)境教育(高中選修教材)[Z].南京:江蘇教育出版社,2003.

[2]楊山,金其銘.人地關(guān)系研究的起點(diǎn)與主線[J].中國人口、資源與環(huán)境,1999,(9):18-19.

[3]中華人民共和國教育部.全日制義務(wù)教育地理課程標(biāo)準(zhǔn)(實驗,China)[S].北京:北京師范大學(xué)出版社,2002.

[4]中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)(實驗稿)[S].北京:人民教育出版社,2003.

濟(jì).jpg)

.jpg)

輸科學(xué)研究所學(xué)報.jpg)

于我們.jpeg)