品牌管理的致命傷:末端建設的‘盲區’

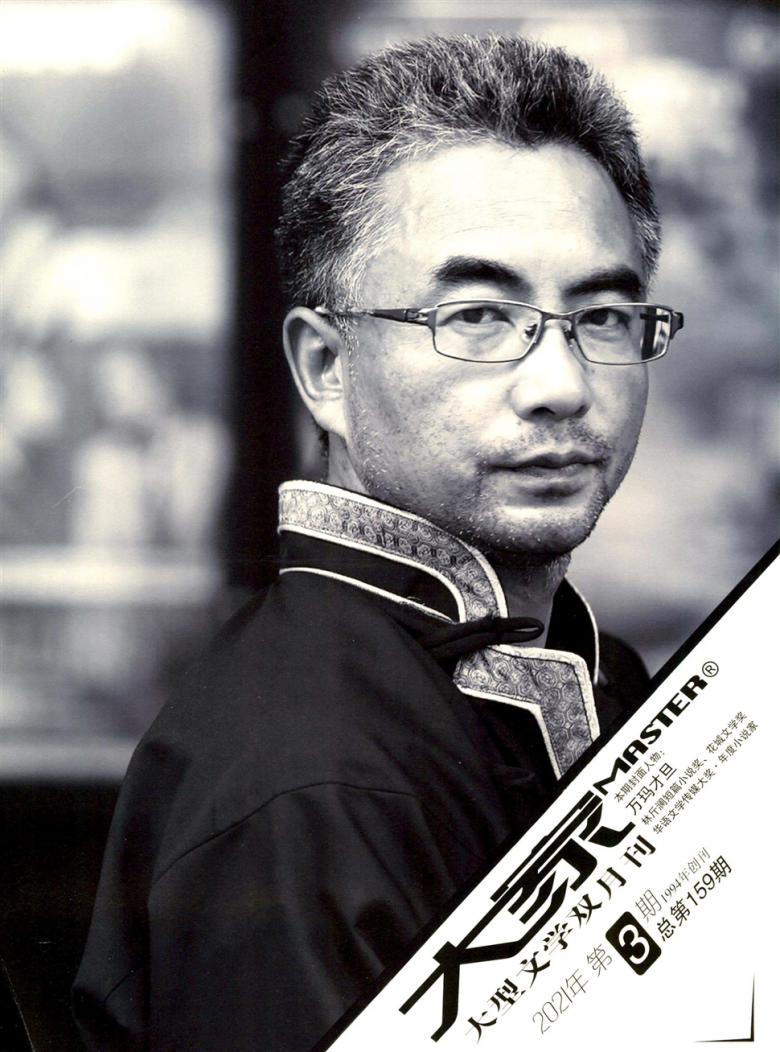

顧堅

話不說面對過期劣質油漆桶的鐵證在場,無法給予公正,讓這位消費者除被供貨方與包工頭聯合串通回扣不說,還被明顯使用過期劣質商品不能得到公正的申訴,精神受到傷害。此時不由想起著名法學家何山的一句話:“主動買假的人也是消費者!而且這種人原本是《消法》立法宗旨所提倡的人。第49條的立法,就是要培養像王海這樣掃除社會垃圾、掃除假冒偽劣商品的‘清潔工’”。

就中國企業品牌之路而言,我們不由對整個事件及中國的企業品牌實踐感到遺憾與擔憂。

上個世紀90年代我們從市場無序狀態進入了所謂的市場品牌認知階段,很多企業是在無法做大或無法可持續發展的無奈現實下焦急萬分,外資企業的進入所帶來的品牌戰略讓國內企業大開眼界,疑惑就此有了些許信心與答案,于是紛紛舉起了品牌戰略的大旗。

其實品牌戰略所包含的內容涵蓋了一個企業的全部屬性,包括產品屬性、市場行為、企業特征以及企業的思維模式。畢竟我們國內的很多企業是從模仿開始學起,由于自己本身的素養層次不齊,難免會形成一些‘呼聲大、成果小’的亞品牌狀態企業,因為在我們平時接觸到的大部分企業中,都脫離不了這一形象。多數企業的品牌戰略都集中表現在‘重表面輕過程’、‘重時下利潤而輕企業文化溝通’的行為。產品屬性更多的是關注了外包裝而忽略了產品溝通與質量;市場行為注重了前端的通路擴張而忽略了終端管理;企業文化多數只停留在紙面而缺少切實執行;思維多數是考慮迅速擴張而不是有所為有所不為。

這些都是我們求發展心切而忽略了成長周期的必然結果。而在我們多數企業進行業務拓展時都尤其的忽略了品牌末端的建設,這里的末端主要指銷售與傳播實現后與消費群體的溝通接觸,從而取得雙方利益最大化,這也是我們多數企業品牌經營的‘盲區’。

一是終端的品牌文化淡薄問題。也許你在一些知名品牌企業的總部看到的企業文化是另一道激昂奮進或人心至誠的印象,但為什么一米內的精神是真誠的而一千米外的精神卻是虛偽的?這個問題值得所有致力于品牌戰略的企業管理者們思考。

終端的品牌文化淡薄,其實就是隊伍素質提升的問題。目前我們的銷售模式主要有企業直營與代理經營兩種。企業直營譬如前兩年的三株集團,業有多大隊伍便有多大,發展大隊伍‘完成’大業務,其銷售隊伍曾一時龐雜到兩三萬人,這種只算簡單銷售額的帳而忽略了團隊發展過快過大所面臨的企業文化滲透與整體素質提升的問題,從而導致團隊聲音、行為不一致,濫竽充數者尾隨其中,好者譽之,差者毀之,就像力學中幾個人一起拉車,方向與拉力不同,最終還是原地不動,看著熱鬧,就是不做功。代理經營是多數企業選擇的一種銷售模式,因為廠家可以借助各地經銷商的地緣優勢迅速成長,并且不用建設龐大的營銷隊伍,就能把產品伸到市場的各個角落,所以也成為時下較為普及的營銷模式,加盟商雖說與廠家是利益共同體,并服從企業的品牌管理,但畢竟是兩個獨立的法人單位、兩個相對獨立的團隊,所以在執行企業品牌戰略的意圖時,多少要受傳播者的素質與投資商個性的差異而偏離。故此看到各知名企業終端的品牌文化淡薄也就不足為奇了。

二是終端銷售的‘行賄’策略問題。時下許多行業為開展業務,都攪盡腦汁細分各級市場,把握采購權與建議權的人群自然受到極大的關注,因為他們是產生銷售的主要紐帶,為此‘行賄’策略便堂而皇之的擺上案頭。在家裝行業‘賄賂’施工的包工頭是產生銷售的重要手段之一,為此采購用料回扣形成了工匠們的條件反射,逐漸演變為一條約定俗成的行業潛規則。這也成為被各業主所第一提防的錢袋漏洞,因為羊毛出在羊身上,消費者是最終的受害者,受蒙蔽的傷害自然需要化解,消費者可能因此由第一次使用者演變為該品牌的毀譽者,包工頭,產品,商家,品牌連成一串,順其自然的成為了‘不友好的陣營’。商家一時得利,但長久以往螻蟻豈能不潰穴。

品牌戰略只所以讓一個企業具有可持續性,長期贏得消費者的愛戴,那是品牌價值的體現,或者說是品牌在消費群體心中留下的深刻印象作用,依靠一些欺詐的短視獲利行為,是我們所有企業執行品牌戰略應遏制的。消費群體對一個已建立的品牌概念的持續,并不是簡單的產品本身,而是品牌內涵所帶給我們的印象空間,諸如,可口可樂是幸福快樂的印象,Acura是第一個豪華日本車,IBM是第一個擁有Main Frame 計算機的公司等等。那些利用‘行賄’策略進行營銷的企業或商家,從另一個層面看,是對自己品牌價值的否定與不自信,只能在一時爭峰,卻無法在持續的時間里競爭生存,我們選擇品牌戰略就不能為一時的點子利潤空間而放棄全盤的戰略規劃,況且這種‘下下計’的方式也是我們眾人所唾棄的。

至于傳播終端,其‘鼠目寸光’的事例就更數不勝數,由于傳播包含很寬泛,這里我們僅以終端常見的促銷廣告為例,每到節假日,各大商賣場的商品便紛紛打出促銷廣告,促銷并不是什么壞事,但目前眾多商家倡導的并不是真正讓利于消費者,而是在做‘游戲’消費群體的活動,還大多互相抄襲模仿,且愈演愈烈,此形式也大抵有兩類:

一是價格促銷陷阱,譬如買100送20、‘知名品牌’全場一折起等等,再看他們的標價一是不低二是定價都很‘科學’,讓你很難買到整百人民幣的商品,非東拼西湊,到后來領取的那20元贈券還要再加錢才能夠買其他商品,你若是意志不堅強一點,來商場購物的預算總要超支的,回來以后才后悔末及,消費者也由此大呼‘上當’。至于低的讓你眼睛跌到地上的折扣,你怎么能又不在心里面嘀咕,這家品牌的商品到底價值幾何,他連一折都能叫賣他的品牌又與地攤貨有什么區別,也不由讓我們再經過該品牌的鋪面時腦袋里多出許多問號!他的利潤定價空間到底有多深?買他的產品值嗎?……

二是活動促銷陷阱,譬如‘有獎購物’、購物‘出境游’、某商場產品內有金條等等,廠家也許需要的是噱頭,而不是長期的品牌行為。叫喊的多了,并沒有什么實惠真正落到消費者身上,經常是做活動的人自我解決活動獎勵或壓根都沒有這么回事,你若好奇質問,最終解釋權不是在廠家就是在商家店鋪,漏洞可謂把握的嚴嚴實實,絲毫沒有可察之機。所以噱頭就只能是噱頭,除不能給商家帶來實際的贏利外,那些接到此類廣告傳單的消費者還嗤之以鼻,品牌經營就只能停留在口頭宣傳上,真正品牌經營的末段關注是缺乏的,更談不上被視為盲區的末段建設。

上面的問題都使品牌的誠信度受到挑戰,品牌的積累除去有形價值外,最大的收獲就是被消費群體認同的誠信度。我們常談溝通,以及深度溝通,其實溝通的目地何在?!假如只是簡單的一宗商品交易,何必花這么大的力氣,溝通的宗旨是造就一個消費者心中認同的友好集合,也就是品牌的誠信度。就在我們口口聲聲談品牌是誠信的保證時,銷售現實卻往往背道而馳,也許廠家還可以解釋這是個別現象,但個別行為卻屢禁不止,不知要消費群體怎么來理解品牌就是企業誠信的保證。

品牌商品年復一年的在形式上宣傳,希求能為自己品牌提升價值,但從形式走向實質,其實際行動是無法回避的過程,有良好的愿望必須付出‘用心’的耕耘,方案與標準的制訂并不是最難,難的在于行為過程的塌實與完善。末端的神經是最微小的卻也是最敏感最脆弱的,我們也許可以說用‘大手筆’的‘策劃’來粉飾一切小的過錯,但小溪匯海,小河無水大河干的道理并不復雜。曾一時溝通的詞匯被許多企業傳閱,如公司內部溝通、信息溝通、客戶溝通等等,其實終端的溝通與建設是最需要深度與關注的。一個產品的銷售環節并不是單一的售出為止,商品的特性到底怎樣?我們只是在實驗與有限的調研里獲得的,真正的商品價值與特性是到了消費者手里才開始的,商品的使用優劣,同比性能特點,可以改進與超越的價值點以及消費者所能獲得的最大利益,如若不是用心的咨詢又如何得來,這只是產品點;另外商品所提供的最大價值——品牌的忠誠,還需要我們進一步的關注與完滿來獲得。假如我們不能正確認識品牌末端管理的盲區問題,那將是我們品牌最大的傷害。